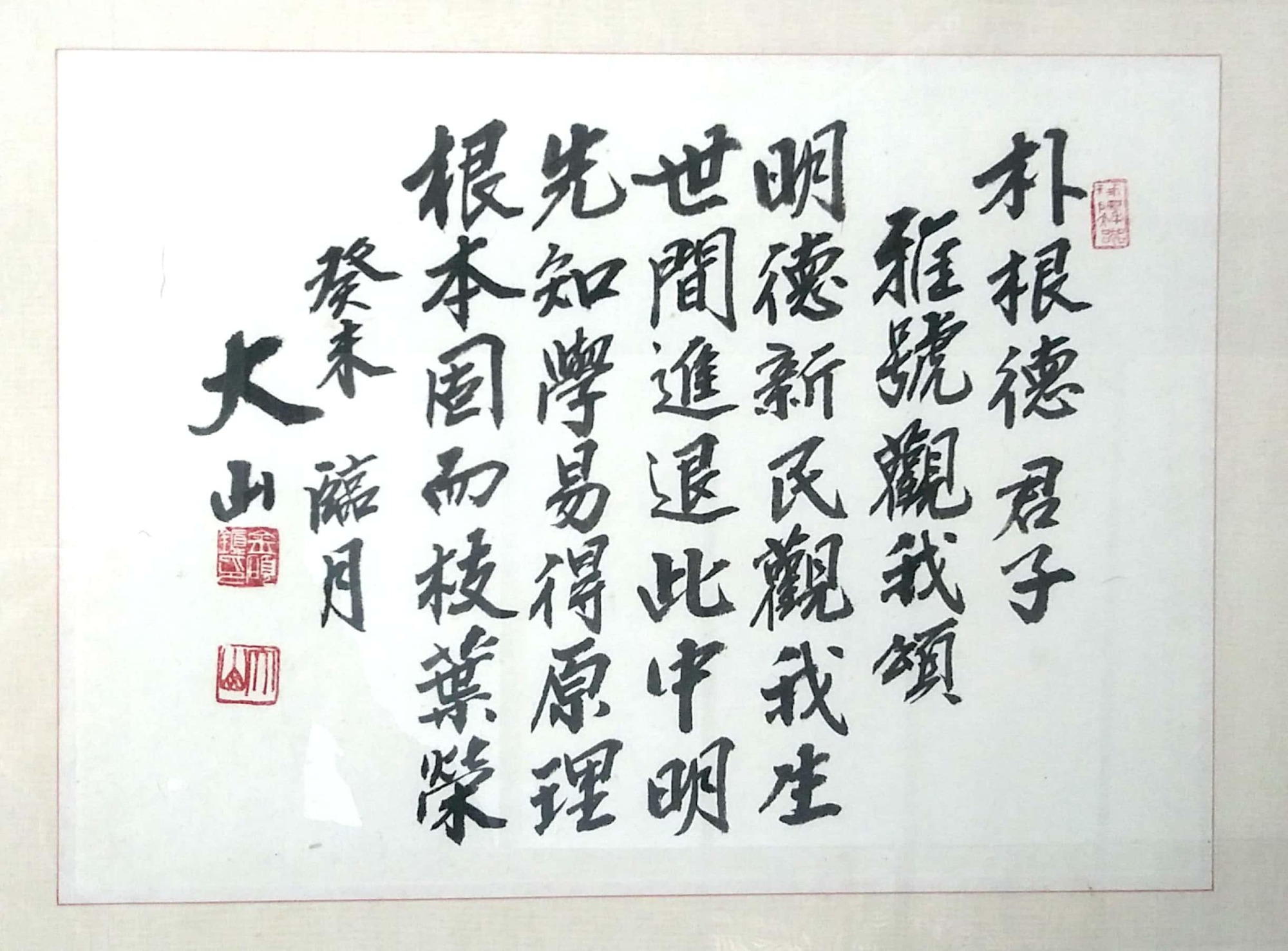

Guanah觀我Story

연(蓮)을 먹는 사람들 본문

출처 : 미술로 여는 세상 | BAND

'일리아스'는 현존하는 고대 그리스문학의 가장 오래된 서사시이다.

이름은 트로이인들의 왕성인 ‘일리온’에서 유래하였다.

'일리아스'란 이름은 '일리온의 노래' 란 뜻이다.

오디세이아(Odysseia)와 더불어,

오디세이아(Odysseia)와 더불어,

고대 그리스와 후대 서양의 문학예술과 문화의 전범(典範)으로 여겨지고 있다.

저자는 '호메로스'라고 알려져 있다.

오디세이아(Odysseia)는 트로이 전쟁에 참여했던,

오디세이아(Odysseia)는 트로이 전쟁에 참여했던,

이타케 왕 오디세우스가 트로이를 떠나,

고국으로 돌아가기까지의 모험담 이야기다.

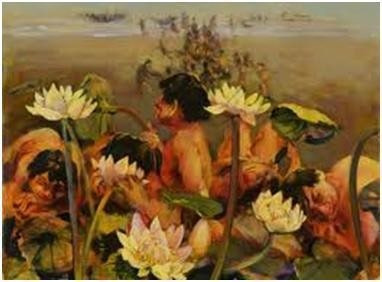

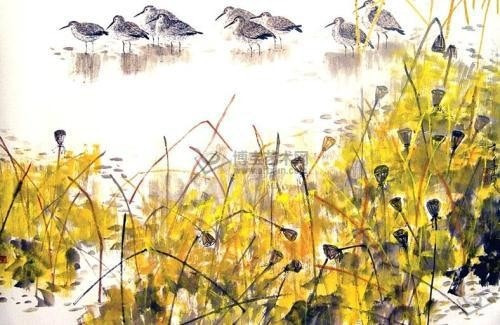

▲<연꽃을 먹고 모든 걱정을 잊은 사람들>

오디세우스 일행이 맨 처음 도착한 곳은,

오디세우스 일행이 맨 처음 도착한 곳은,

키코네스 족이 사는 이스마로스라는 항구였다.

무력 충돌이 일어나 배 한 척에 각각 여섯 명의 부하를 잃었다.

이스마로스를 떠난 일행은 폭풍을 만나,

이스마로스를 떠난 일행은 폭풍을 만나,

아흐레 동안이나 해상을 표류하던 끝에,

<연(蓮)을 먹는 사람들>의 나라에 도착했다.

이곳에서 식수를 채운 뒤,

오디세우스는 부하 셋을 보내어,

이 나라에 어떤 종족이 사는지 정탐해 보게 했다.

이 정찰대원들이 다가가자,

이 정찰대원들이 다가가자,

<연을 먹는 사람들>은 이들을 따뜻하게 영접하고,

먹고 있던 연실(蓮實)을 먹어 보라고 권했다.

이 연실은 일단 먹으면,

이 연실은 일단 먹으면,

고향을 깡그리 잊고,

언제까지나 그 나라에 살고 싶게 만드는 힘을 지닌 불가사의한 음식물이었다.

오디세우스는 부하들이 그 연실을 먹고,

오디세우스는 부하들이 그 연실을 먹고,

세상 없어도 그 나라에 살겠다는 것을 우격다짐으로 끌고 가서,

배에 있는 긴 의자에 묶어 두어야 했다.

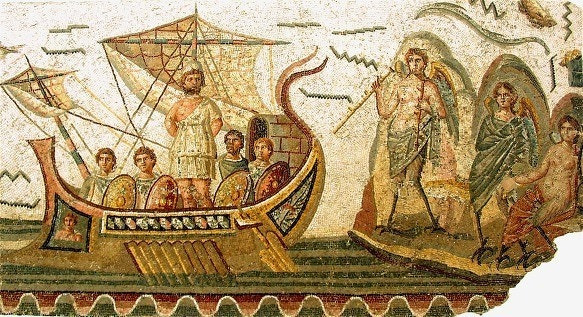

▲<섬에 상륙하는 오디세우스 일행> 로마의 바티칸 박물관이 소장하고 있는 기원전 1세기의 벽화.

섬의 이름은 구체적으로 명시되어 있지 않다.

<키코네스 족을 학살하는 오디세우스 일행>

테니슨은 『연을 먹는 사람들』(The Lotus Eaters)이라는 시에서,

테니슨은 『연을 먹는 사람들』(The Lotus Eaters)이라는 시에서,

이 음식물을 먹으면 느껴지는,

꿈꾸는 듯하고 나른한 느낌을 다음과 같이 아름답게 나타내고 있다.

얼마나 달콤하랴, 눈을 반쯤 감고,

떨어지는 물소리를 들으면, 이윽고 살포시 찾아드는 비몽사몽!

산상의 몰약수(沒藥樹) 덤불에 비치는

석양의 호박(琥珀)빛 같은 꿈 또 꿈.

귀에 들리는, 두런거리는 소리.

날마다 연실(蓮實)을 먹으며 바라보는,

모래톱을 넘는 물결.

하얀 포말을 올리는 아름다운 해변의 곡선.

우리 마음과 영혼 모두 맡아 주는

포근한 우수의 힘.

추억 속에서 다시 한 번 함께 생각하고 그리고 사는

어린 시절의 저 낯익은 얼굴.

풀더미에 묻힌

한 줌 하얀 재. 청동 항아리에 든 사람들.

(벌핀치의 그리스 로마 신화, 2009. 6. 19., 창해)

얼마나 달콤하랴, 눈을 반쯤 감고,

떨어지는 물소리를 들으면, 이윽고 살포시 찾아드는 비몽사몽!

산상의 몰약수(沒藥樹) 덤불에 비치는

석양의 호박(琥珀)빛 같은 꿈 또 꿈.

귀에 들리는, 두런거리는 소리.

날마다 연실(蓮實)을 먹으며 바라보는,

모래톱을 넘는 물결.

하얀 포말을 올리는 아름다운 해변의 곡선.

우리 마음과 영혼 모두 맡아 주는

포근한 우수의 힘.

추억 속에서 다시 한 번 함께 생각하고 그리고 사는

어린 시절의 저 낯익은 얼굴.

풀더미에 묻힌

한 줌 하얀 재. 청동 항아리에 든 사람들.

(벌핀치의 그리스 로마 신화, 2009. 6. 19., 창해)

Odysseus and Polyphemus (1896) by Arnold Böcklin.

<폴리페모스의 동굴 안에 갇힌 오디세우스> 야콥 요르단스(Jacob Jordaens), 17세기 전반경, 푸슈킨 미술관.

Odysseus and the Sirens

허버트 드래이퍼, <오디세우스와 세이렌> 1909년, 페렌스 미술관.

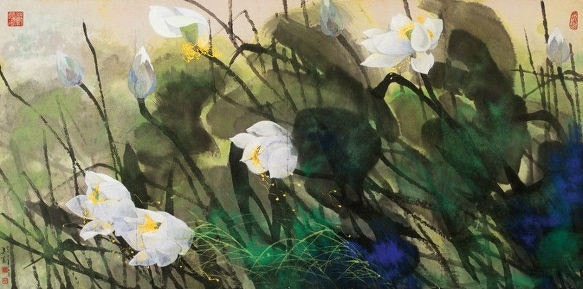

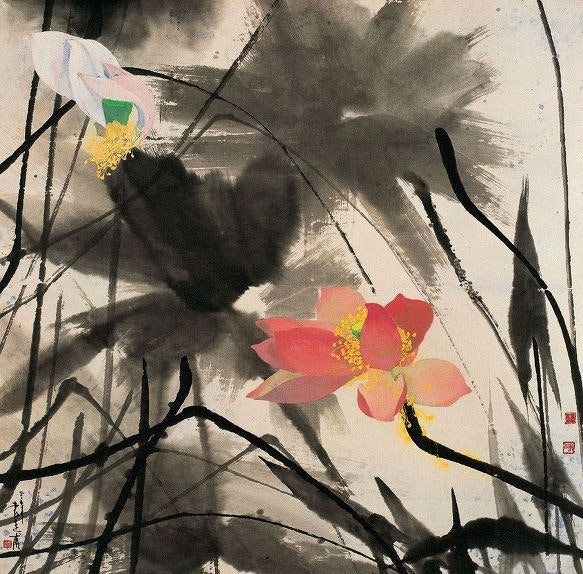

▲그림= 袁运甫(Yuan Yunwei, 1933년~2017년)

*연꽃이야기, 연꽃의 가르침

꽃중의 "왕"은 모란이요,

꽃중의 "왕후"는 월계라 한다.

그러나 이런 왕과 왕후보다,

사람들에게 더 친근하고 익숙한 꽃이 있으니 바로 '연꽃'이다.

유교에서는 연꽃을 "화중군자"라 칭하고,

유교에서는 연꽃을 "화중군자"라 칭하고,

불교에서는 부처님의 상징이라고도 한다.

진흙탕에서 자라나지만 고고한 기품과 아름다움을 자랑하는 꽃이요,

수많은 고시들과 사자성어,

명언들에서 자주 등장하는 연꽃,

해마다 6월경부터 탐스러운 꽃을 피워 9월까지 개화기가 지속되는 꽃이다.

뭐니뭐니해도 연꽃이라 하면 불교를 많이 떠올린다.

뭐니뭐니해도 연꽃이라 하면 불교를 많이 떠올린다.

왜 연꽃은 불교의 상징처럼 되었을까?

그 궁금증을 해소해보자.

연꽃과 불교

절에 찾아가면 곳곳에서 연꽃 실물이나 연꽃문양을 발견할수 있다.

절에 찾아가면 곳곳에서 연꽃 실물이나 연꽃문양을 발견할수 있다.

대웅보전에 모셔진 부처님은 연화보좌에 단정하게 앉아 있고,

아미타불과 관세음보살도 연꽃 위에 앉아 있다.

다른 보살들도 손에 연꽃을 들고 있거나,

다른 보살들도 손에 연꽃을 들고 있거나,

손으로 연꽃 모양을 지어 보이거나,

인간 세상에 연꽃잎을 뿌린다.

사찰의 담벽이나 난간, 휘장, 향주머니,

방석에도 어김없이 연꽃 문양이 등장한다.

여러 절을 찾아가다 보면 연못이 있는 절들도 많다.

부처의 탄생에도 연꽃이 등장한다.

전설로 보면 석가모니는 탄생하자마자,

연꽃위에 서 있었고,

한손으로 하늘을 다른 한 손으로 땅을 가리키면서,

"천상천하 유아독존"이라 말했다고 한다.

또 부처가 법을 강할 때는,

연화좌를 했다고 하는데 바로 가부좌를 말하는 것이다.

불교가 연꽃을 "법의 꽃"이라 하고,

불교가 연꽃을 "법의 꽃"이라 하고,

불교를 대표한다고까지 하는데는,

어떤 연유가 있는 것일까?

불교는 인도에서 기원했고 인도는 무더운 지역이다.

연꽃은 여름에 활짝 피어나,

사람들에게 시원함과 아름다움이란 두가지 선물을 준다.

사람들이 무더운 여름철에 만개하는 아름다운 연꽃을 좋아하는 것은 당연지사라 하겠다.

불교가 연꽃을 부처에 비유하는 다른 하나의 원인은,

불교가 연꽃을 부처에 비유하는 다른 하나의 원인은,

연꽃의 품격과 특성이 불교의 교리와 맞물리기 때문이라 한다.

연꽃은 감탕이나 진흙속에서도 유난히 아름다운 꽃을 피운다.

연꽃은 감탕이나 진흙속에서도 유난히 아름다운 꽃을 피운다.

이는 은연중에 속세에서 정토로,

악에서 선으로,

범속함에서 성불한다는 도리를 깨치게 한다.

연꽃은 꽃이 피는 동시에 열매를 맺는다고 하며,

또 타의 추종을 불허하는 고상한 기품을 자랑한다.

이는 모든 사람들이 태어날 때부터,

불성이 있고 성불할수 있음을 시사한다는 것이며,

결국 세속을 초월한 깨달음의 경지에 도달한 부처를 연상케 한다는 것이다.

이런 여러가지 연유가 있으니,

연꽃은 불교의 꽃이라고 해도 과언이 아닐 정도이다.

재미있는 것은 연꽃의 씨는 천년이 지나 다시 심어도,

재미있는 것은 연꽃의 씨는 천년이 지나 다시 심어도,

꽃을 피운다는 속설이 있으니,

이는 불교의 윤회와 불생불멸를 상징하는 것이기도 하단다.

연꽃이 주는 계시

'순결과 청순한 마음'이라는 꽃말을 가진 연꽃,

아시아 남부와 오스트레일리아 북부가 원산지이다.

불교가 중국에 전래되기 이전부터,

중국에서는 연꽃의 고결함을 높이 사서,

"화중군자(花中君子)"라 칭했다고 한다.

연꽃의 종류를 보면 홍련, 백련, 수련 등이 있다.

연꽃의 종류를 보면 홍련, 백련, 수련 등이 있다.

단일색으로 된 꽃도 있지만,

흰색에 붉은 색이 보태지거나,

분홍색 잎에 우유빛 색상이 자연스럽게 어우러진 것 등으로 색채가 다양하다.

그중에서 낮에 잠을 자는 연꽃이라 불리는 수련(睡蓮)은,

그 종류가 많고 꽃이 다른 종류보다 작기는 하지만 색상만은 화려하기 그지없다.

진흙탕같은 역경을 딛고 일어서서 때를 기다려,

고고한 아름다움을 한껏 뽐내는 연꽃,

결국 자연이 우리들에게 주는 가르침은 아닐까?

"천년의 씨앗도 꽃을 피운다"는,

도리 역시 꾸준한 노력을 기울이고,

기회를 포착하는 사람을 말함이 아닐까 생각된다.

"일화일세계(一花一世界)",

꽃 한송이에 세계가 담겨 있다는 말의 깊이가 느껴진다.

우리 모두가 마음속에 그런 꽃송이를 담게 되면,

세상도 품을수 있지 않을가 생각해본다.

---발췌글, 베이징관광국 한글공식사이트/ 2015-08-14 12:52:43

▲화가, 袁运甫(Yuan Yunwei, 1933년~2017년)

Yuan Yunwei는 1933년 장쑤성 난퉁 에서 태어났다.

1949년 그는 항저우 국립 미술 대학에서 공부했다.

Yuan Yunwei는 1933년 장쑤성 난퉁 에서 태어났다.

1949년 그는 항저우 국립 미술 대학에서 공부했다.

1954년 중앙 예술원 (Central Academy of Fine Arts) 졸업.

중국 연예인 협회 이사, 벽화 예술위원회의 부국장.

1956년 중앙 예술원 교수가 되었으며,

1956년 중앙 예술원 교수가 되었으며,

칭화대학교 미술 아카데미 설립 이후,

그는 새로 개발 된 공공 미술 분야의 박사 과정을 가르치기 시작했다 .

2017년 12월 13일 아침 칭화대학교 미술 아카데미 교수와,

유명한 유안 유 (Yuan Yunyu) 박사가 84 세의 나이로 베이징에서 사망했다.

'관아觀我Guanah Story' 카테고리의 다른 글

| 이것도 인생 / 작가 윤철규 (0) | 2025.02.13 |

|---|---|

| 사랑의 로스팅(roasting) - 커피 로스팅(roasting) (0) | 2025.02.13 |

| 정월대보름 - 피어오른 마음 (0) | 2025.02.12 |

| 공주, 안티고네(Antigone) (0) | 2025.02.12 |

| 해운대 해리단길ㆍㆍㆍ이모조모 담아 fine art로 창조 (0) | 2025.02.12 |

Comments