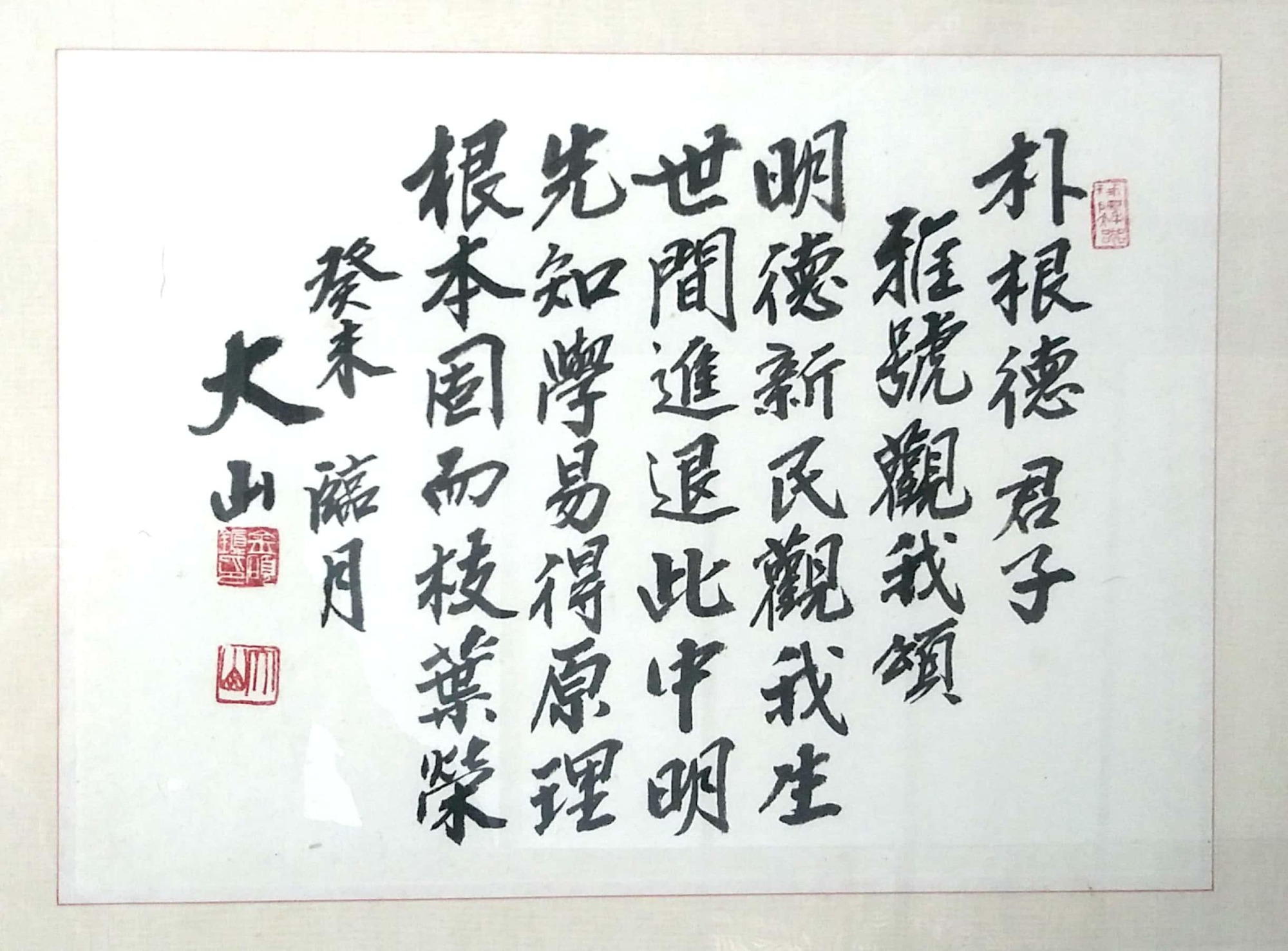

Guanah觀我Story

[박제영의 꽃香詩향] 아글라오네마 본문

오늘은 영화 이야기로 시작할까 합니다.

1995년에 개봉된 뤽 베송 감독의 느와르 영화 <레옹>을 기억하실는지요?

장 르노가 분한 남자 주인공 레옹은 정처 없이 떠도는 킬러(살인청부업자)이고,

나탈리 포트만이 분한 여자 주인공 마틸다는 레옹의 이웃집 소녀인데 하루아침에 일가족이 몰살당해 고아가 된 12살 소녀이지요.

그런데 이 영화의 진짜 주인공은 따로 있습니다.

아마 기억하지 못할 수도 있을 겁니다.

바로 아글라오네마(Aglaonema)입니다.

영화 속에서 레옹이 언제든 어디서든 항상 가지고 다니던 화분,

마지막에는 마틸다가 끝까지 지켰던 화분이 하나 있지요.

그 화분에 심어진 식물이 바로 아글라오네마입니다.

레옹은 마틸다에게 아글라오네마를 “자신의 유일한 친구라고, 뿌리가 없는 것이 나와 같다”고 소개하지요.

아, 이제야 기억이 나신 모양입니다.

자, 그럼 영화 속에서 이 아글라오네마를 두고 레옹과 마틸다가 나눈 명대사를 다시 한번 보시지요.

(마틸다)

(마틸다)

“그걸 무척 사랑하는군요.”

(레옹)

(레옹)

“제일 친한 친구지.

항상 행복해하고 질문도 안 해.

나 같지.

봐봐.

뿌리도 없거든.”

(마틸다)

(마틸다)

“정말 사랑한다면 공원에 심어 뿌리를 내리도록 해야 돼요.

내가 자라길 바란다면 나에게야 말로 물을 줘야죠.”

레옹이 죽고 공원으로 간 마틸다가 화분 속의 아글라오네마를 꺼내어 공원 한 구석에 옮겨 심어 뿌리를 내리게 하지요.

레옹이 죽고 공원으로 간 마틸다가 화분 속의 아글라오네마를 꺼내어 공원 한 구석에 옮겨 심어 뿌리를 내리게 하지요.

“나도 행복해지고 싶어. 잠도 자고, 뿌리도 내릴 거야.”라는 레옹의 말을 기억했던,

마틸다가 레옹에게 준 마지막 선물인 셈이지요.

그리고 이 장면으로 영화는 막을 내립니다.

오늘의 주제 때문에 위의 대사를 인용한 것이지만,

오늘의 주제 때문에 위의 대사를 인용한 것이지만,

사실 제가 기억하는 명대사는 따로 있긴 합니다.

(마틸다)

(마틸다)

“사는 게 항상 이렇게 힘든가요?

아니면 어릴 때만 그래요?”

(레옹)

(레옹)

“언제나 힘들지.”

(마틸다)

(마틸다)

“난 이미 다 컸어요, 레옹.

나이만 먹으면 돼요.”

(레옹)

(레옹)

“나하고는 반대구나.

난 나이는 먹을 만큼 먹었어.

크기만 하면 돼.”

레옹의 답변은 사실 내가 하고 싶은 얘기이기도 합니다.

레옹의 답변은 사실 내가 하고 싶은 얘기이기도 합니다.

육십 년 가까이 살았지만 사는 건 언제나 힘들고,

나이를 먹었어도 여전히 철부지이니 말입니다.

그런데 혹시나 싶어서 인터넷을 검색하다 보니까,

그런데 혹시나 싶어서 인터넷을 검색하다 보니까,

바로 저 대사를 인용한, 레옹과 마틸다를 소재로 한 시가 한 편 나오더군요.

최은묵 시인의 시 「마틸다에게 묻다」입니다.

시집 『내일은 덜컥 일요일』(시인의 일요일, 2022)에 실린 작품인데요.

한번 읽어보도록 하겠습니다.

난 다 컸어요 나이만 먹으면 돼요.

나랑 반대로구나 난 나이는 먹을 만큼 먹었어*

회오리바람은 옛것을 되울리지 흙빛 눈동자는 등 돌린 채 혼자 울고 나를 누르려는 그의 손은 자꾸 커지고

어두워지네, 과거는 반복되는 악몽, 사라지지 않지, 꿈에서는 아글라오네마의 뿌리를 볼 수 없어, 며칠간 엎드려 자자, 이마에 입맞춤하는 아침 인사로는 아무것도 지우지 못해

낡은 털모자를 뒤집어쓰고 깨진 안경을 닦고

거룩하게

방아쇠를 당겨

선생님, 손바닥에 눌려 죽은 화분을 떼어 먹는 날벌레들처럼, 하늘에 계신 우리 선생님

습관적으로 손을 비비는 사람들의 손은 검게 커지고, 손으로 걷는 사람들 틈에서

손금이 없는 나는 장갑을 끼고

구두코를 덮은 먼지에 마지막 인사를 하네

안녕, 회오리바람은 무엇이든 되울리지, 북극성을 보고 싶다고 유언을 남긴 사람을 본 적이 있어 등 돌린 채 혼자 울던

마틸다, 너를 닮은

* 영화 <레옹> 대사

― 최은묵, 「마틸다에게 묻다」 전문

시인이 영화 <레옹>의 한 장면을 자기 나름으로 해석해서 다시 연출한 것이니 영화 <레옹>을 보았다면 더 실감나게 읽히겠지만, 설령 영화를 보지 않았다 해도, 충분한 울림을 주는 작품이지요.

난 다 컸어요 나이만 먹으면 돼요.

나랑 반대로구나 난 나이는 먹을 만큼 먹었어*

회오리바람은 옛것을 되울리지 흙빛 눈동자는 등 돌린 채 혼자 울고 나를 누르려는 그의 손은 자꾸 커지고

어두워지네, 과거는 반복되는 악몽, 사라지지 않지, 꿈에서는 아글라오네마의 뿌리를 볼 수 없어, 며칠간 엎드려 자자, 이마에 입맞춤하는 아침 인사로는 아무것도 지우지 못해

낡은 털모자를 뒤집어쓰고 깨진 안경을 닦고

거룩하게

방아쇠를 당겨

선생님, 손바닥에 눌려 죽은 화분을 떼어 먹는 날벌레들처럼, 하늘에 계신 우리 선생님

습관적으로 손을 비비는 사람들의 손은 검게 커지고, 손으로 걷는 사람들 틈에서

손금이 없는 나는 장갑을 끼고

구두코를 덮은 먼지에 마지막 인사를 하네

안녕, 회오리바람은 무엇이든 되울리지, 북극성을 보고 싶다고 유언을 남긴 사람을 본 적이 있어 등 돌린 채 혼자 울던

마틸다, 너를 닮은

* 영화 <레옹> 대사

― 최은묵, 「마틸다에게 묻다」 전문

시인이 영화 <레옹>의 한 장면을 자기 나름으로 해석해서 다시 연출한 것이니 영화 <레옹>을 보았다면 더 실감나게 읽히겠지만, 설령 영화를 보지 않았다 해도, 충분한 울림을 주는 작품이지요.

어른이 되었지만 어른의 세계에 부적응하는 화자는 반드시 레옹일 필요도 없고, 시인 자신일 필요도 없으니까요.

아무튼 아글라오네마, 발음하기도 어럽고 생소한 식물이지요.

아무튼 아글라오네마, 발음하기도 어럽고 생소한 식물이지요.

우리 아파트 옆에 작은 카페가 하나 있는데, 그 카페 이름이 아글라오네마입니다.

늘 그곳이 지나쳐 출퇴근을 하기 때문에 저에게는 아주 익숙한 이름입니다만.

아, 당연히 그 카페 안에는 영화 <레옹>의 포스터가 걸려 있겠지요.

그리고 부모님 집 베란다 한 구석 화분에도 저 아글라오네마가 심어져 있습니다.

물론 아버지도 어머니도 그 식물의 이름을 정확히 알지는 못합니다.

화원 주인에게 이름을 듣기는 들었겠지만, 기억하기에도 발음하기에도 그리 만만한 이름이 아니니까요.

이쯤해서 아글라오네마가 어떤 식물인지 확인하고 가야겠지요.

이쯤해서 아글라오네마가 어떤 식물인지 확인하고 가야겠지요.

두산백과에서는 이렇게 풀이하고 있습니다.

“외떡잎식물 천남성목 천남성과의 한 속이다.

“외떡잎식물 천남성목 천남성과의 한 속이다.

여러해살이풀로서 높이는 작은 것부터 1m에 이르는 것까지 다양하다.

땅속줄기가 있고 뿌리줄기가 옆으로 뻗어가는 종류와 곧게 서는 종류가 있다.

잎은 긴 타원형이고 잎자루는 육질이며,

밑부분이 줄기를 감싼다.

꽃은 단성화로서 불염포(佛焰苞) 안에 달린다.

번식은 꺾꽂이와 포기나누기로 한다.

인도·말레이시아·아프리카가 원산지이고 추위에 약한 관엽식물이다.

대표적인 것으로는 심플렉스(A. Simplex),

그루터기에서 바로 잎을 내는 코스타툼(A. costatum), 벨벳처럼 생긴 픽툼(A. pictum) 등이 있다.”

굳이 따로 설명드릴 필요는 없을 듯합니다.

굳이 따로 설명드릴 필요는 없을 듯합니다.

다만 꽃의 모양이 뱀(코브라)의 머리를 닮았다 해서 ‘사두초(蛇頭草)’라고도 불리는,

‘천남성’-언제고 이 <꽃향시향>을 통해 소개할 생각입니다-을 잠깐 말씀드리면,

예전 조선 시대 때 궁중에서 사약의 원료로 썼던 대표적인 식물이 ‘천남성’과 ‘투구꽃(부자)’이었습니다.

화려한 잎으로 유혹하지만 맹독을 지녔기 때문에,

천남성의 그 빨간 열매를 잘못 먹었다가는 바로 저승행 고속열차를 탈 수도 있으니 조심하셔야 합니다.

흔히 식물 중에서 백합목(과), 아스카라거스목(과), 천남성목(과)은 거의 다 독을 품고 있어 집에서 키울 때도 주의하셔야 합니다.

천남성과인 아글라오네마도 꽃보다도 더 화려한 잎을 가졌으며 당연히 맹독을 지녔겠지요.

그러니 집에서 기를 때, 혹시라도 그 독을 잘 피하셔야 할 겁니다.

아글라오네마의 꽃은 천남성처럼 뱀의 머리를 닮지 않았을까 생각할 수도 있겠지만,

조금 다르게 생겼습니다.

오히려 작은 핫도그라고 하면 어울릴지 모르겠습니다.

처음에는 하얀 색이었다가 나중에는 갈색으로 변하기도 하고요.

그런데 참 이상하지요.

그런데 참 이상하지요.

앞서 소개한 최은묵 시인의 시를 빼면 아글라오네마를 소재로 한 시 작품이 별로 아니 거의 없으니 말입니다.

하는 수 없이 강신애 시인의 시 「필경사」와 졸시를 읽어드립니다.

오로라를 보기 위해 북극으로 갈 필요는 없어요

오로라* 끝은 핏빛으로 불타고

가는 줄기들 커튼을 휘감으며 핑크빛 향연을 펼친다

애틋한 손금 위로 갈라지고 피어오르며

낯선 생의 온도를 나누어주는 가지들

피와 초록의 온도, 머지않아 피어날 흰 꽃의 온도

하나의 인생을 읽고

평생 그 생을 베끼는 일을 직업으로 삼을 수도 있다

몰입한 눈, 익명의 의지, 빠짐없이

맑은 잉크로 총총 헌화가를 뿌리며

바스락바스락, 필사의 손이 상한 날개를 연주하는 일 년

방안 가득 흩어진 열망이 압축된

푸른 페이지 붉은 페이지

* 관엽식물

― 강신애, 「필경사」 전문

그 이름 기억하지 못해도

나는 기억하네

이글거리는 붉은 입술과 푸른 눈

커다란 귀를 가진 이국의 여자

서쪽 오랑캐의 딸이라고 했지

초원의 부족들이 몰살당하고

혼자 살아남았으니

남은 생의 유일한 목표는

뿌리를 내리는 것

그 이름 기억하지 못해도

나는 기억하네

하룻밤 타국의 사내를 품고는

이제 되었다며

다음날 말을 몰고 떠난

어딘지도 모를 서쪽으로 떠나버린

이국의 이름을 가진

서쪽 오랑캐 그 여자

― 박제영, 「아글라오네마」 전문

강신애 시인의 시 「필경사」가 아글라오네마와 무슨 상관이냐고요?

오로라를 보기 위해 북극으로 갈 필요는 없어요

오로라* 끝은 핏빛으로 불타고

가는 줄기들 커튼을 휘감으며 핑크빛 향연을 펼친다

애틋한 손금 위로 갈라지고 피어오르며

낯선 생의 온도를 나누어주는 가지들

피와 초록의 온도, 머지않아 피어날 흰 꽃의 온도

하나의 인생을 읽고

평생 그 생을 베끼는 일을 직업으로 삼을 수도 있다

몰입한 눈, 익명의 의지, 빠짐없이

맑은 잉크로 총총 헌화가를 뿌리며

바스락바스락, 필사의 손이 상한 날개를 연주하는 일 년

방안 가득 흩어진 열망이 압축된

푸른 페이지 붉은 페이지

* 관엽식물

― 강신애, 「필경사」 전문

그 이름 기억하지 못해도

나는 기억하네

이글거리는 붉은 입술과 푸른 눈

커다란 귀를 가진 이국의 여자

서쪽 오랑캐의 딸이라고 했지

초원의 부족들이 몰살당하고

혼자 살아남았으니

남은 생의 유일한 목표는

뿌리를 내리는 것

그 이름 기억하지 못해도

나는 기억하네

하룻밤 타국의 사내를 품고는

이제 되었다며

다음날 말을 몰고 떠난

어딘지도 모를 서쪽으로 떠나버린

이국의 이름을 가진

서쪽 오랑캐 그 여자

― 박제영, 「아글라오네마」 전문

강신애 시인의 시 「필경사」가 아글라오네마와 무슨 상관이냐고요?

시 속에 등장하는 오로라가 아글라오네마의 일종인 시암 오로라라는 식물이기 때문입니다.

끝으로 아글라오네마를 소재로 한,

제가 모르는 시가 더 있다면 알려주시기 바라고,

혹시라도 반려 식물을 키우고 싶다면 아글라오네마를 강력하게 추천드립니다.

음지에서도 잘 자라고 물도 자주 줄 필요가 없으니까요.

- 월간 《춤》, 2024년 5월호

- 월간 《춤》, 2024년 5월호

'도서圖書Book Story' 카테고리의 다른 글

| 김인자 시집 - 우수아이아 (0) | 2024.05.23 |

|---|---|

| 이현지 우화집 - 주머니 인간 (0) | 2024.05.22 |

| [금주의 서평 678호] 바보야, 문제는 순차적 인생 모형이야!새창으로 읽기 (0) | 2024.05.14 |

| [금주의 서평 677호] 타이틀 나인(Title-Ⅸ), 기울어진 운동장을 바로 세우는 길새창으로 읽기 (0) | 2024.05.08 |

| counselorsam 최상현 시인과 함께 가슴으로 읽는 시 5편 (0) | 2024.05.08 |

Comments